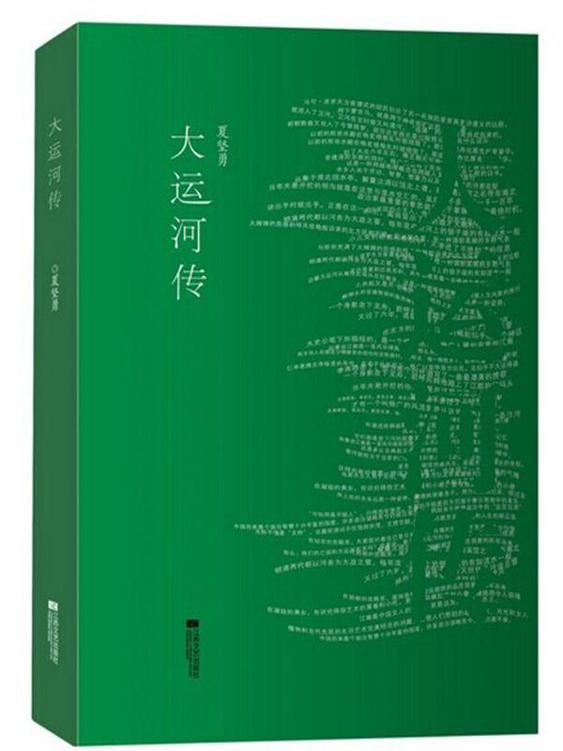

大运河传-第28章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

对于死,他有足够的思想准备,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”在五坡岭被俘后,张弘范要他作书招降宋将张世杰,他就抄了《过零丁洋》给张弘范,表明了自己的心迹。他曾多次求死,或服毒,或绝食,但都没有死成,因为一旦沦为囚虏,生既不能由己,死亦不能由己。江南的那些朋友们也希望他以死全节,甚至希望他早点死,省得夜长梦多,被元蒙统治者软化。这中间还发生了一件事,说起来真让人心里不好受,就是江南义士王炎午等人听说文天祥行役途中要经过江西,便写了一篇《生祭文丞相文》,誊录了数十份贴在沿途的驿站墙壁上。祭文本是写给死者的,所谓生祭,无非是促其早死的意思。王炎午等人的目的是让文天祥看到祭文,早日一死全节。这篇祭文意气纵横,写得相当漂亮,七百多年来一直被视为一篇不朽的名文,其中有这样一段话:

虽举事无成,而大节亦无愧,所欠一死耳。奈何再执,涉月逾时,就义寂寥,闻者惊惜。岂丞相尚欲脱走耶?尚欲有所为耶?昔东南全势,不能解襄、樊之围;今亡国一夫,而欲抗天下?……奈何慷慨迟回,日久月积,志消气馁,不陵亦陵,岂不惜哉?

读着这样的文字,我说不清心里是一种什么滋味,悲壮乎?惊悚乎?酸楚乎?都有一点,可又不全是。这样张扬的文势和酣畅的笔墨,目的只有一个:敦促文天祥早点死。我绝不怀疑王炎午等人的真诚,也绝不怀疑他们都是热血志士,如果他们一旦陷身于文天祥这样的境地,大概也不会吝惜脑袋的。我所困惑的是,王炎午等人都是文天祥的朋友,对文天祥一向很崇拜,为什么一定要用这样的方式来成全他的气节呢?如果文天祥是一个坚定的爱国者,砍头只当风吹帽,自然毋须他们以这种耳提面命的方式来提供精神资源;如果文天祥是一个意志薄弱者,那么写这样的祭文又有何用?问题还不光仅仅于此,我之所以心里不好受,是源于这些年来形成的一种思维定势,对利用冠冕堂皇的信仰之类怂恿别人去献身的人,总有点不以为然。犹如父亲逼着自己的女儿殉夫全节,虽然那信仰和爱也许是相当真诚的,却因其血淋淋的残酷而失去了人性的温煦,缺少起码的亲和感。信仰当然是重要的,它是一面精神的旗帜,没有信仰,无异于没有脊梁的行尸走肉。但献身应该是一种生命的自觉,这种自觉与别人的宣传鼓动无关,它只体现一个人的生命质量。一个人以什么方式活着是他自己的事,流芳千古或遗臭万年也都是自取的,任何人都没有资格指责一个鲜活的生命:你为什么到现在还不死?就像不管多么神圣的信仰都没有资格杀人一样。文天祥的那两句诗(“人生自古谁无死……”),由他自己讲出来,自然惊天地泣鬼神,可以当之无愧地永远镌刻在历史的巨碑上。但如果是别人操着教父的口气,以此来训导文天祥,要他舍生取义,味道恐怕就要大变了。从祭文中看,王炎午等人对文天祥的气节是不放心的,他们担忧“日久月积,志消气馁”,于大节有亏。因此,那语气便有点不客气了:你已经被俘好几个月了,为什么还没有听到你就义的消息呢?难道你还想逃跑,或者还指望有什么作为吗?这些显然都是不可能的了。祭文中用了汉代李陵的典故,意思是说,你如果还不死,时间一长,在人们心目中不是李陵也是李陵,那样就太可惜了。于是王炎午等人大声疾呼:“大丞相可死矣!”

文天祥没有看到这篇祭文,因为他一直被元兵锁在船上。也幸亏没有看到,如果他看到了,并且果真像王炎午等人所希望的那样,在去大都的路上就以死全节,那才真是太可惜了,因为我们将无法看到后来大都兵马司监狱里的那一幕正气磅礴、令人荡气回肠的大剧。南宋小朝廷临危受命的书生丞相文天祥之所以成为民族英雄和精神巨子的文天祥,并不在于他最后的死。死有何难?“平时袖手谈心性,临危一死报君恩。”这样的人见得多了。每一次的改朝换代,总有几个忠臣义士慷慨赴死的。和文天祥同时期的人,像陆秀夫、张世杰、李庭芝、姜才等人也都死得很壮烈,但他们身上的光芒和对历史的影响力都无法和文天祥相比。最终造就文天祥的,正是兵马司监狱中的那三年又两个月零九天,在那场他和忽必烈的对峙中,一个南方知识分子所体现的生命精神和人格力量,使他站在十三世纪末期的历史峰峦上而光照千秋。

这是两个巨人之间的对峙,对峙的双方文天祥和忽必烈在各自的营垒里都是千年一遇的人物,他们都站在那个时代的制高点上。这场对峙不仅体现在意志层面上,也体现在文化层面上。因而对峙也就超越了简单的对抗,同时也包含着彼此之间的吸纳和融合。在一场平庸的灭宋之役后,历史终于在大都的监狱里展现了一场真正惊心动魄的南北战争。

对于文天祥来说,这是一场持久地面对死亡,同时也面对着生存世界的种种诱惑,却从容不迫、义无反顾的抗争和坚守。

对于忽必烈来说,这是一场纵然握有生杀大权,却始终无法使对手就范,爱亦无奈,恨亦无奈,无法体验攻掠快感的苦役。

在文天祥初到大都的那些日子里,兵马司监狱前冠带相索,车马不绝,着实热闹了一阵子。劝降者的阵容很大,规格也不断提高。像留梦炎那种狗尾巴草似的不倒翁来当说客,自然是自讨没趣。一个脊梁里缺钙的侏儒,有什么资格站在文天祥面前说三道四?就是做说客,他也不配,挨一顿臭骂是理所当然的了。那么就换一个有点分量的来吧。元朝的宰相阿合马登门了。也不行,马背上摔打出来的粗人,胸无点墨,只会吹胡子瞪眼地发狠劲。发狠劲有什么用?文天祥早就抱定了一死的决心,你以死相逼,不是正好成全了他吗?几个回合下来,阿合马只得骂骂咧咧地退场,一干人等爬上马背,在深秋的夕阳下绝尘而去。这些情节就不去说了,无非是威逼利诱的伎俩,用来对付文天祥,都太低级。让文天祥稍微感到有点难堪的,是面对着劝降阵营里的这样两个人:一个是昔日的皇上,九岁的宋恭帝赵;一个是自己的同胞弟弟,在惠州举城降元的文璧。

赵来了,这是文天祥预料之中的事。虽然都是阶下囚,但毕竟有君臣的名分,山河破碎,身世飘零,君臣两人在这样的场合相见,其心情是十分痛苦的。文天祥只是“北面号拜”。叩头加痛哭,本来是一种先发制人的策略。但哭着哭着,就不由得动了真情,国恨家仇,万般酸楚,一齐涌上来,竟悲声号啕长跪不起,一边哭一边喊着:“圣驾请回。”弄得小皇帝手足无措,不知如何是好。一个九岁的孩子能懂什么呢?还不是为人所制,任人摆布?文天祥很理解这位亡国之君的处境,因此不让他有说话的余地,就把他打发走了。元廷本以为赵是一张王牌,你文天祥不是最讲忠君吗?那么你看,这会儿是谁来了。其实他们搞错了,从某种意义上说,文天祥现在的抗争和坚守,既不是为了国国在何处?自厓山一战,故国沉沦,谁也无力回天;也不是为了君君在何处?赵昺已死,赵被囚,忠君何用?他是为了一种“法天地之不息”的信仰,一种健全而高洁的人格精神。对于这一点,不光是眼下周围的这些人,恐怕连后人也未必能理解的。

对于文璧,文天祥并没有表现出我们想象中的那种大义灭亲的姿态,他对这个当了汉奸的弟弟是很宽容的。文天祥曾对他的嗣子说过这样的话:我们兄弟两人,一个尽忠,一个尽孝,不过是各尽其职。他知道,自己尽忠固然要掉脑袋,但弟弟活着也并不轻松,正因为有了文璧的归顺,文氏家族才避免了满门抄斩株连九族的厄运,在这一点上,文璧其实是为哥哥的尽忠负起了责任。正是文璧的投降,才多少减轻了文天祥对家族和亲人的责任感,使得他可以义无反顾地去死。对于文天祥来说,死并不难,而且他也知道,自己死后肯定要流芳千古的。而文璧的日子就难过了,文天祥越是流芳千古,文璧就越是要背千秋万代的骂名。可以想象,在往后的日子里,文璧将如何在哥哥的万丈光焰下猥琐地活着。英雄总是少数人,它的诞生是建立在大多数人贪生怕死的劣根性之上的。可历史为什么偏偏要把文家的弟兄俩置于这样尴尬的境地呢?以一个人的卑微衬托出另一个人的伟岸,这真是太残酷了。“兄弟一囚一乘马,同父同母不同天。”这是文天祥听到文璧来到燕京后,在一首诗中发布的政治宣言。但讲政治并不妨碍兄弟之间的手足情谊,就在同一首诗中,文天祥还抒发了“可怜骨肉相聚散,人间不满五十年”的叹息。他不忍心后人过多地指责弟弟,因为在他看来,文璧也作出了很大的牺牲。而文璧作为一个读书人,对哥哥的信仰也是理解的,只不过他骨头太软,做不到罢了。这种宽恕和理解使得弟兄俩的会见充满了悲剧感。忠孝节义之类的大道理都不必去说了,唯有相对无言,最多也就是说说童年时代的往事,那是一段足以笼罩天地人寰的苍茫岁月,很让人伤感的。临走时,文璧给哥哥留下了四百贯钱。据南宋遗民郑思肖记载,文天祥坚决不要,理由是“此逆物也”,如果收了,就是中了元廷的奸计。其实文天祥不要钱并不在于这是“逆物”,而在于他早就准备以死全节,一个等着上刑场的人,要钱何用?别说是四百贯,就是金山银山也无异粪土。在这里,郑思肖笔下生花,有意无意地拔高了文天祥,但就是这一点点拔高,反倒让文天祥显得假模假样的,不那么本色。越是精神强大的人,他的情感世界越是多姿多彩,比起那些只会背诵政治教条的槁木死灰般的腐儒,文天祥才是真正的伟丈夫。我们总是见惯了那些板着面孔慷慨激昂的英雄,因此,当这个不仅具有忠肝义胆而且具有情感魅力和人性光彩的文天祥走来时,便尤其感慨良多。

作为文天祥的精神对手,忽必烈却迟迟不肯出场。

他不出场是因为看重文天祥。自己手下的那些人都出过场了,而且都碰了钉子。碰了钉子并没有什么了不起,就如同蒙古骑兵在战场上一样,发起冲锋时,一拨一拨地往上撞,前队撞不动,后队再撞,只等着对方阵脚一动,便四面八方一齐杀进去,把对方彻底摧垮。他知道像文天祥这样的对手,靠几次冲锋是难以奏效的。这时候要沉得住气,不能冒失莽撞,更不能意气用事。如果自己出场也碰了钉子,一时面子上挂不住就杀了他,那就铸成大错了。杀人算什么能耐?特别是杀一个阶下囚,手起刀落,血往上一涌,人头菜瓜似的滚下来,如此而已。难的是征服一个人的精神。而且,越是精神强大的人,越是具有征服价值。文天祥怕的不是死,而是活。既然如此,忽必烈就偏不杀他,让他活着,这是忽必烈的聪明之处。忽必烈以马上得天下,却不是只识弯弓射大雕的一介武夫,而今南方已定,你要统治南方,不知道南方是怎么回事不行,你的统治首先必须建立在对南方文化的吃透上。很好,现在来了一个文天祥,南方的状元宰相,典型的文人士大夫,有胆识亦有才情。真正的对手之间都不能排除欣赏,忽必烈是把文天祥作为一个等量级的对手来欣赏的。

忽必烈在宫城里按兵不动,这是不怒自威的姿态,也是心里笃笃定的意思。但他却时时都能感受到从兵马司监狱辐射过来的精神之光。他有时会在这种辐射下颤栗,如同树叶在久违的阳光下颤栗一样。但更多的时候却是在一旁悄悄地欣赏。欣赏文天祥有如一次小小的探险:汉文化是如何把一个文弱书生塑造成为九死而未悔的勇者的。赵宋三百余年社稷,临到曲终人散时,出了一个文天祥这样的人物也该知足了。真正的英雄都负有承前启后的使命,上苍把文天祥赐给宋朝,让他殚精竭虑地阻止蒙古人的铁骑南下;现在,上苍又把它赐给元朝,让他引导一个草原民族在文化上进入南方。文天祥简直就是一座精神巨灵,虽蜗居斗室,却随时都能拔地而起,直冲天际。那种平静中的深邃,矜持中的傲岸,孤独中的崇高,坚忍中的血性,都给他的对手以巨大的压力。这大概就是对手感吧。忽必烈已经好长时间没有体验过这种对手感了。一个六十五岁的老人面对着四十四岁的中年人,并不是欣赏他生命的饱满。这时候,所谓的生活经历和政治经验已没有多少意义,只有思想和人格的徒手搏击,骨骼峥嵘,险状环生,精神和意志光芒逼面,所到之处,似乎要把大地烧成一片焦土